ご挨拶

徳島大学美土利会会長

工学部16回(昭和43年)卒 水 口 裕 之

美土利会会員の皆様方には,ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

本年3月の東日本大震災に遇われた方々,種々の被害を受けられた方々に,心からお見舞い申し上げます。着実な復旧・復興をお祈り致しています。

この大震災を経験して,自分を本当に守ってくれるのは,システム(広い意味での契約で構成されているもの)ではなく,人々とのつながりやきずな(信頼で成 立しているもの)であると考える人が増えてくるのではないかと思っています。同窓会は,人々のきずなやつながりが結ぶ一つの組織です。近年,同窓会に価値 を認めない人々が増えてきているようにいわれていましたが,各種の集まりや会費の納入状況から考えると,かなり多数の会員は,同窓会に価値を認めていると 思われますし,今後価値を認める会員が増えると考えられます。ただし,会員の美土利会に求める価値の内容は変化してきていると認識しています。

このため,会員の皆様の美土利会への期待に応えることができるよう,美土利会の役割り,あり方,魅力向上について検討して参りました。各支部1名づつご推 薦いただいた30~50歳のメンバーによる3年前からの年1回の「若手懇談会」,主として徳島在住の若手会員による「美土利会改革WG」を昨年度数回開催 して,本会の役割り,あり方,活動方法についてご提言,ご意見を頂戴してきました。また,各支部の支部長を始め支部運営に携わっている方々を中心に本会の あり方や活動内容についてご提言・ご意見をいただきました。

同窓会の役割は,会則にありますように「会員相互の親睦・交流を図るととともに,母 校の隆昌を支援し,会員の相互の研鑽に寄与する」であり,これを再確認し,これを効率的に実行できる仕掛けとして,美土利会の活動基盤(ツール)として Web化を行うことと致しました。これには,役員を始め大変多くの方々にご指導,ご尽力,ご協力いただきました。ここに心から厚くお礼申し上げます。

Web化は活動の目的ではありません。Web化は,美土利会の活動ツールとして位置づけられるもので,これを会員の方々に有効にご利用いただくことで,価 値がでてくるものです。この会報,会員名簿を始めとする各種の情報提供,意見交換の場などを設けています。従来の活動内容を出発点として,WebやE- mailの利点や短所を勘案し,新しい活動もできるようWebの内容を企画致しましたが,まだまだ不十分な点もあろうかと存じています。また,個人情報保 護と使い勝手とのバランス,その他の使い勝手の不都合もあろうかと存じています。会員の皆様には,大いにご活用いただき,改善点,ご意見,ご要望等を美土 利会事務局片山(

このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

)あるいは水口(

このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

)にお寄せくださいますよう,よろしくお願い申し上げます。

また,建設事業を取り巻く環境が大きく変化し,建設事業の価値の再発見と創造が求められています。同窓会を通して,これに貢献することも必要と考えています。母校の教職員の方々とも連携し,新しい世界を創っていく一翼でも担えたらと願っています。

最後になりましたが,会員各位のますますのご健康,ご発展を心からお祈りし,本会への変わりない多大のご指導とご支援をお願い申し上げ,ご挨拶と致します。

(徳島大学名誉教授,一般社団法人社会基盤技術評価支援機構・四国 理事長)

土木の日

土木の日「さわって,つくって楽しい科学」

「土木の日」実行委員責任者

渡邉 健

2008年より,「土木の日」の企画として徳島大学工学部で主催される科学体験フェスティバルへブースの出展を行っております。

この科学体験フェスティバルは毎年8月上旬に開催され(2011年は8月6日(土),8日(日)に開催),2日間で約8000人近くの子供達の来 場が見込まれるイベントです。当ブースには毎年200名を越える多くの子供と,その保護者の方々が来場されており,建設事業やその技術に関心を持ってもら えるよう活動しております。

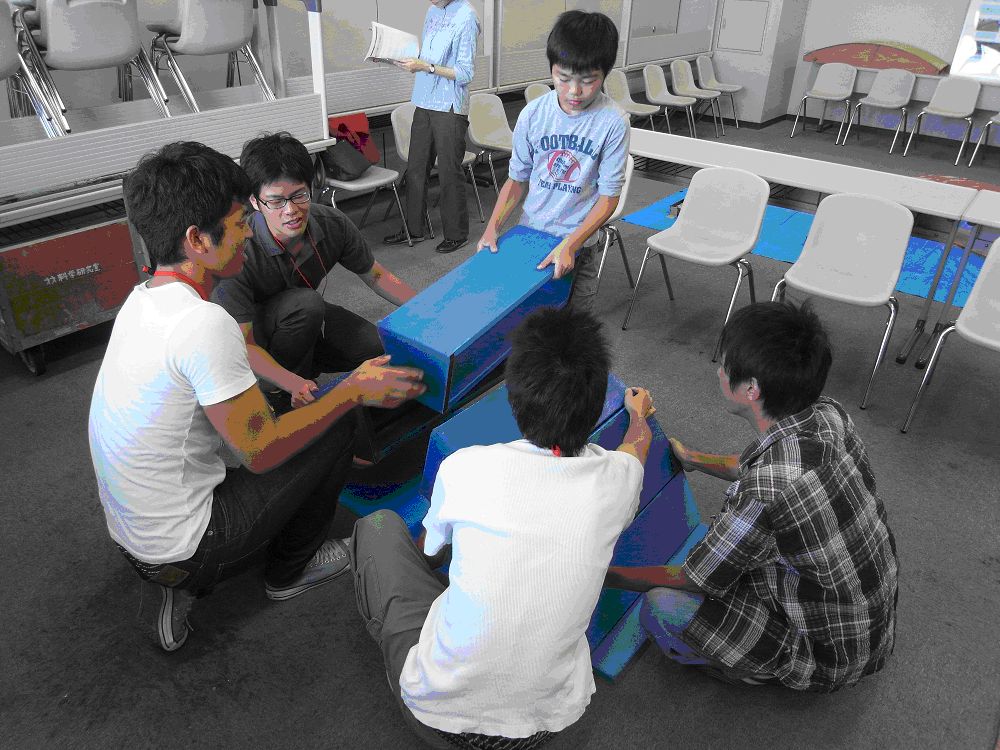

今年はブース名称を「アーチのヒミツの効果を体験しよう」とし,「アーチを実際に組み立て渡ってみる」と「建設機械のラジコン操作」の体験学習を実施しました。

「アーチを組み立てて渡る実験」においては,アーチを形成するブロックを木製のパネルで作製し,それらを組み合わせてアーチとしております。当日は,学生委員が補助をしながら子供達が組み立て,組み立て後にアーチの上に立つという流れで実験を行いました。

子供達の中には,組積造(そせきぞう)の仕組みを知る子が複数いて,要石について学生委員に質問する姿に感心しました。

アーチの組立の様子

「建設機械のラジコンの操作体験」ではパワーショベルのラジコンを操作し,石造アーチを渡った後に,プラスチックのカプセルを取るというやりかたで行いました。

ラジコン操作と受付の様子

石造アーチについては,昨年度に引き続いて用いておりますが,記念撮影とその写真のプレゼントについては,今年は実施しませんでした。昨年来られた保護者で,写真を楽しみにしていたという方がいて,少し申し訳ない気持ちになりました。

学生委員の頑張りにより非常に盛会の内に終了することができ,今年も2日間で200人を越える子供達が来場してくれました。

活動が定着してきたのか,リピーターの子供や保護者が増えていることを実感しております。

何名かの保護者の方にも声を掛けて頂き,活動の励みとなっております。来年度以降も土木の日の活動に対するご支援をよろしくお願い申し上げます。

阿波踊り

2011年 阿波踊り

建設・土木連連長

工学部建設工学科(昼間コ-ス14)(平成23年卒)

堀 広 毅

夏が近づく6月中旬。徳島のいたるところで鳴り物の音色が聞こえてくると、大学4年で初めて経験した阿波踊りの興奮と感動がよみがえります。その 頃、我々建設・土木連の阿波踊りの練習も始まりました。今年は連長を仰せつかり、阿波踊りの興奮と感動をより多くの連員と共有すべく、気持ちを一つにし、 例年以上に強い気持ちで取り組みました。

しかし、今年は連長を含め船頭をきる人員が、例年よりも少なく、果たして最後までこの重要な責任を全うできるのだろうか、十分な完成度をもった連 に仕上げることができるのか、はたまた連員自体が我々についてきてくれるのか等、数々の不安を抱えたままでの出発でした。予想していた不安は的中し,練習 当初から,ゼミや実験などで練習に参加できない研究室もあり,毎回のように初歩からのスタートを余儀なくされる練習日が多々ありました。また,連員全員が 揃うことが困難な日も多く,全体的な練習ができず,全体としてまとめることができませんでした。とはいえ、今年は、練習日を梅雨や予期せぬ降雨によって中 止になった日がほぼ無く、多くの予定日を無事に練習日に充てることもできました。さらに、阿波踊り会館で開かれている阿波踊りの講習会にも、多くの連員が 参加してくれたことや、去年参加していた先輩方が練習に駆けつけて下さり,全体的な指揮がとりやすくなりました。また本番が近づくにつれ、多くの連員が危 機感を持ってくれたのか、練習への参加者も増え、完成度が披露できるところまで何とか引き上げることができました。

そして、本番となったわけですが、本年度は人数の都合上、12日、13日、15日の3日間で参加しました。

阿波踊り本番初日,朝から有料演舞場の抽選会に参加しまし たが,残念ながら有料演舞場で踊ることはできませんでした。しかし,連員の士気は下がることなく,今年初の演舞場となる新町演舞場へ赴きました。阿波踊り 初日ということもあり,連員の多くがいい意味での緊張感に包まれていました。そして,「徳大 建設・土木連いくぞ」の掛け声とともに踊り始めました。連員 全員が練習の成果を十分に発揮し,客席からたくさんの拍手を頂きました。連員の口からは「最高」や「楽しい」という言葉が多く聞こえました。その後は東新 町商店街で踊り、さらに「輪踊り」することで,阿波踊り本来の楽しみを存分に味わいました。

13日は紺屋町演舞場と両国本町演舞場で踊ることができました。この日は踊りの連員が少なく有料演舞場で踊ることへの不安がありました。しかし連 長をはじめ連員で人数が少ないなりにいいものを見せようと考え、高張提灯を鳴り物担当の人に持ってもらうことにより、踊りの人数を確保できるようにしまし た。そして、いざ有料演舞場に踊り込むと客席からは温かい拍手や声援をいただくことができました。

そして最終日15日ですが,この日も幸運にも,市役所前演舞場と南内町演舞場を引き当て,約50人の連員のテンションは最高潮に達しました。本年 度最後の演舞場となった南内町演舞場では,すべての連員が「声を出そう」,「楽しんでいこう」と声を掛け合い,学生自身が持つ活気溢れる踊りや鳴物を披露 できたと思います。街中での「輪踊り」では気がつけば一般のお客さんも一緒に踊ってくださり,たくさんの方と踊りを純粋に楽しむことができました。最終日 の踊りを終えた連員からは「連長、お疲れ様でした」「来年も踊りたい」という言葉をかけてもらい,こちらの感動も一塩でした。また最終日を南内町演舞場で 締めくくれたのは今まで努力してきたご褒美ではないかと思います。

以上のように,本年度も我が建設・土木連の阿波踊りは成功の内に終わったことと思います。

最後に,私が連長として責任を果たすことができたのは,練習時から本番まで熱心にご指導して頂いた各先輩方,最後までついてきてくれた各連員のご 協力のたまものと思います。この場を借りて厚く感謝いたします。そして,今後の建設工学部のますますの発展のためにも,来年も多くのOB・OGの皆様の参 加をお待ちしております。

貴美土利会

~平成23年も「貴美土利会夏期懇親会」開催できました~

H7卒 大寺(旧 板東)礼子

美土利会会員の皆様,いかがお過ごしでしょうか?こちらでは「貴美土利会」より,近況報告として,夏期懇親会の模様を紹介させていただきます。

はじめに,「貴美土利会」について簡単に紹介させていただきますと,土木系学科の在学生および卒業生の女性のみで平成4年に 結成された,今年で結成20年,会員数は約250名の会で,(当然ながら)会員全員が美土利会にも所属している会です。主な活動と言えば,学生のみで年何 度か開催している懇親会と,OGを含む貴美土利会会員が先生を招待して年に一度開催する夏期懇親会があります。

さて,副題にも記しましたように,今年も8月14日の正午より,ホテルクレメント徳島にて,夏期懇親会が開催されました。傍 から見れば,女性が多いだけの普通の宴会に見えるこの懇親会,実は結構楽しいのです。その理由は「日頃とは一味違った環境が体験できる」から。例えば,最 近参加するとOG最年長になってしまう私の立場からですと,以下のような感じです。

・かつて難しい顔して怖かった先生がにこやかに話して下さる。時には悩み相談までされたりして,なんだかえらくなったみたいで不思議な気分。

・後輩や学生に先輩と持ち上げてもらい,話聞いてもらっていい気分。(会社ではまだまだ半人前なのに)

・愛らしい若い女性の話が聞けて,新鮮で楽しい気分。(会社はやはり男性が多くて)

この居心地の悪いような良いような感覚は,私とは立場が違う先生,在校生であっても同じで,それぞれが新鮮(特異?)な空気 を感じ,楽しんでいたのではないでしょうか?(確か学生のときは,正装して立食パーティーということ自体にドキドキしました。)貴美土利会の皆様,また先 生方は招待の声がかかりましたら,ぜひとも懇親会の特異な空気を楽しみに参加してみて下さい。頭の中に爽やかな風が吹き,リフレッシュ出来ること保証いた します。

最後になりましたが,当会の活動におきましては,美土利会より補助金をいただいておりますこと,また毎年世話役を務めて下さ る方がいることで,変わらぬ活動ができることを改めてご報告させていただきます。関係者の皆様には,今度も変わらぬご協力とご理解をお願いいたします。

徳島大学美土利会30年会のご報告

徳島大学美土利会30年会のご報告

工学部土木工学科28(昭和55年卒)

森 田 憲 太

平成22年10月23日(土)に,昭和51年入学及び昭和55年卒業生の30年同期会をホテルグランドパレス徳島で開催しました。当日は在学時代 にお世話になった三井宏先生,河野清先生,平尾潔先生,村上仁士先生,藤井清司先生,山上拓男先生や現在ご活躍中の成行義文先生,長尾文明先生の合計8名 の先生方をお招きし、同窓生の参加者も35名と総勢43名の盛大な同窓会となりました。同窓生の中には東京,愛知,大阪さらには九州方面など遠方からも多 数参加していただき,深く感謝しています。

卒業後30年を経過して,その間大学の様子も大きく変化していましたので,当日の昼中には希望者を募り,構内見学をしました。見学には長尾先生に 同行していただき,新しい建物の紹介や在学当時の様子などを詳しく説明いただきましたが,時代の変化に驚くとともに,当時の事を懐かしく振り返ることがで きました。

同窓会は全員の集合写真を撮影した後,河野先生の祝杯の挨拶で始まりました。卒業後初めて再会する仲間もいましたが,すぐに打ち解けて,会話が進む