教室だより

建設工学科長 長尾 文明

1.はじめに

徳島大学美土利会会員の皆様には,お元気でご活躍のこととお喜び申し上げます。平素は徳島大学の学生の教育・就職・インターンシップ・現場見学・ セミナー・共同研究など,学科の教育・研究・運営に多大のご協力・ご支援を賜っていますことに大変感謝しております。厚くお礼申し上げます。

2011(平成23)年度は,学科長:長尾文明,副学科長:橋本親典教授,また,就職指導:2011(平成23)年度卒業・修了者は山中英生教授,2012(平成24)年度卒業・修了者は橋本親典教授がそれぞれ担当いたします。どうぞ,よろしくお願いいたします。

2.人の動き

1)退職・転出された教職員

2011(平成23)年3月末日に,森本恵美助教(学長裁量プロジェクト)と石田達憲助教が任期満了で退職されました。また, 2011(平成23)年4月末日に, 源貴志助教(先端工学教育研究プロジェクト)が任期満了で退職されました。

森本恵美助教は,2003(平成15)年3月に本学建設工学科を卒業され,その後,本学大学院博士前期課程及び博士後期課程生産開発工学専攻 (2008(平成20)年3月)を修了されました。博士後期課程在学中から教務補佐員として長期インターンシップの運営に携わられ,2008(平成20) 年4月から助教として,長期インターンシップの運営と学生の教育・研究に励まれました。本年4月からは,本学工学部創成学習センターの助教(学長裁量ポス ト)に就かれ,引続き長期インターンシップの運営と研究を続けています。建設工学科の学生の教育・研究指導等は継続していただきます。

石田達憲助教は,2006(平成18)年3月に本学建設工学科を卒業され,2008(平成20)年3月に本学大学院博士前期課程エコシステム工学 専攻を修了され,株式会社エコー建設コンサルタントに就職されました。その後,2009(平成21)年12月1日付けで助教に就かれ,建設工学科とエコシ ステム工学コースの学生の教育・研究に励まれ,教職員の中で最も学生に近い存在として学生の相談等に応えていただきました。本年4月からは,社会人学生と して,本学大学院博士後期課程に在学中です。今後も引続いて学生の指導等と優れた博士論文の完成を期待しています。

源貴志助教は,2005(平成17)年3月に本学建設工学科を卒業され,引続き,本学大学院博士前期課程及び博士後期課程建設創造システムコース (2010(平成22)年3月)を修了されました。その後,2010(平成22)年5月1日付けで,助教として採用され,この年から立ち上がった工学部の スーパーテクノロジーコース(STC)の学生の教育・指導を熱心に行いました。本年5月からは沖縄県農業研究センターの任期付研究員として勤務されていま す。沖縄特有の風土に適した農業施設・器具等の開発や改良等に取組まれており,新たな分野での活躍が期待されます。

ご退職・転出されました皆様の今後のご健勝とご多幸をお祈りいたします。

2)新任の教職員

2010(平成22)年11月1日付けで武藤裕則教授が,2011(平成23)年4月1日付けで塚越雅幸助教が着任されました。

武藤教授は,1989(平成元)年3月に京都大学工学部交通土木工学科を卒業し,1992(平成4)年3月に同大学大学院工学研究科修士課程を修 了され,同年4月から2年間英国Bradford大学工学部助手として勤務されました。帰国後,1994(平成6)年4月から京都大学防災研究所助 手,2007(平成19)年から同准教授を務められています。その間,1997(平成9)年7月には英国Bradford大学において,Ph.Dを取得さ れています。河川の流れの構造,河床変動,洪水災害,さらには河川環境保全等に関する実践的研究等を行われ,2002(平成14)年には中小河川の氾濫に 関する研究で自然災害学会学術賞を受賞するなど顕著な業績を築かれています。岡部教授の後任として河川・水文研究室のみならず本学科のさらなる発展に大い に貢献いただけることを期待しています。

塚越助教は,2003(平成15)年3月に東京電機大学工学部建築学科を卒業し,2005(平成17)年3月に東京工業大学大学院総合理工学研究 科環境理工学専を修了し,2009(平成21)年9月に同大学院博士後期課程を修了しました。2009(平成21)年10月から東京工業大学大学院建築物 理研究センターの研究員に,2010(平成22)年6月から首都大学東京大学院都市環境学部建築都市コースの特任助教を務められました。上田教授の維持再 生工学研究室に所属し,鉄筋コンクリート構造物等の仕上げ材の保護性能,各種コンクリート表面保護材料の性能評価,構造物の合理的維持管理システムの構 築,さらには社会基盤構造物の長寿命化等の研究と教育への貢献が大いに期待されます。

なお,両先生の着任によって建設工学科の運用定員はすべて充足され,表に示した教職員一同で建設工学科の教育・研究に励みます。

3.JABEEによる教育プログラムの認定

平成17年度にJABEE(日本技術者教育認定機構)認定を受け5年が経過し,昨年度にJABEE継続審査を受け,本年3月の学部(昼間コース) 卒業生も引続き認定プログラムによる教育を受けた卒業生として認められました。この認定卒業生は,技術士の第1次試験の合格者(修習技術者)と同等の資格 が与えられ,登録することによって技術士補となることができます。

今回のJABEEの継続認定審査の受審に当たっては,卒業生の方々に教育に関するアンケートにご回答いただくとともに,JABEE認定を受けて卒 業された10名の方々には,審査員との面接をお願いするなど,多大なご協力をいただき誠にありがとうございました。このように,技術者教育は,卒業生と教 職員とが協力して,教育プログラムの充実を図ることが必要であり,卒業生の皆様にも引続きご指導とご協力をお願い申し上げます。

4.修了・卒業生の進路

卒業生・修了生の就職につきましては,毎年会員の皆様方から格別なご支援・ご尽力を賜り,誠にありがとうございます。厚くお礼申し上げます。

2010(平成22)年度(2011年3月修・卒業)の就職状況は,下表のようになっています。括弧内は2009(平成21)年度の数字です。大 学院の修了生が昨年度より増加し,ほぼ,例年なみに近づいています。進路先は進学が1名と若干減少し,公務員,団体,その他が若干増加しました。また,学 部昼間コースでは,3年連続で進学する学生が全体の半分程度となっていますが,他大学や他コースへの進学者も含まれており,建設創造システムコースの定員 40名には届いていません。コンサルタントが若干減少していますが,全体的には例年と大きく変わりません。学部夜間主コースの学生については昨年度と逆の 傾向が見られ,進学が増加し,建築関連分野が減少しています。

以上,厳しい不況下においても従来と同様の就職状況が得られましたのは,諸先輩方のご支援の賜物であり,記して謝意を表します。

なお,平成23年度卒業・修了予定者の就職活動は現在進行中ですが,会員各位におかれましては,今後とも後輩の進路につきまして,倍旧のご指導・ご支援をお願い申し上げます。

|

5.おわりに

教職員一同,建設工学科のさらなる発展に努めますので,卒業生の皆様には,今後ともご指導・ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

最後になりましたが,美土利会会員の皆様のご活躍とご発展を願い,近況報告の結びといたします。

環境衛生工学研究室

環境衛生工学研究室

上月康則,山中亮一

教員は上月康則教授,山中亮一講師で,エコシステムデザイン部門社会環境システム工学大講座に属し,大学院ではエコ システム工学コースの学生に,学部では建設工学科の学生に教育を行っています。当研究室は,村上仁士先生(現徳島大学名誉教授,徳島大学環境防災研究セン ター客員教授)から引き継いで運営しており,卒業生,修了生の数は300名を超え,毎年,同窓会を開催と同窓会誌を発行(今年度28号)するなど同窓会活 動も活発に行っています。

さて,当研究室では,村上仁士教授のころより一貫して,川や海の自然についての研究を行ってきました。恵みや時には災 いともなるさまざまな自然と人間社会が調和する方法やそれを支援する技術の開発を目的に,土木工学,生態系工学,防災工学,倫理学などの知見を援用した総 合的な研究を行ってきました。私が学生の頃から教えていただいたことは,大きな恵みを得ることばかりに目を奪われた開発や,災いを力で抑え込むような防災 対策には限界があることや,真に人間社会と自然のあり方を考えることの重要さ,難しさでした。当時,四国内で環境研究を行う土木系の研究室がここにしか無 かったのですが,当時からのこの研究の方向性は,この度の東日本大震災での地震津波をみて,正に的を射たものであったと,村上先生はじめ緒先生方の先見性 に感服している次第です。

防災研究では,約20年も前から南海地震津波の痕跡調査,測量から,津波シミュレーション,被害想定,さらに防災学 習,歴史地震津波,災害文化と四国での津波研究の魁となることを行ってきました。最近では,瀬戸内海での南海地震津波の挙動解析,防災倫理に関する論考 (本研究室のオリジナル),大学防災,津波から避難しないことの問題を扱った研究をしています。防災学習を支援してきた徳島市津田中学校が平成22年度の 1.17防災未来賞「ぼうさい甲子園」グランプリを受賞したことは大変喜ばしいことでした。一方,津波来襲時の住民行動を調査したところ,江戸や昭和時代 の頃からも,逃げない人,一度逃げても家に立ち帰る人がいて,それらの人が多数死亡していることを見出すことができました。この度の東日本大震災でも逃げ 遅れて亡くなった方が多数ありましたが,津波という自然現象を大災害にしているのは,今も昔も「自分だけは大丈夫」という過信,油断であることが大きな原 因です。また今回の震災では,避難に遅れた人を誘導していたために津波に巻き込まれ,殉職された消防,警察関係者が多くいたことは,痛ましく,言葉もあり ません。これは,まさに防災倫理の問題です。

環境保全の研究で,まず紹介するのは干潟生態系保全研究です。干潟研究では,吉野川や勝浦川の河口干潟で,月1回の生 態系調査が10年間に及んで行われ,その稀有な成果は学会でも高く評価されています。またダム河川の環境保全研究で提案した自濁現象(H20年度土木学会 論文賞受賞)は,物質循環の歪みから生じる環境悪化現象の一つで,港湾や池など人工的な環境で発生する普遍的な現象であることがわかってきました。水環境 の問題解決には,物質循環の歪を修正するような生物の住みかを設けてやればよく,川之江港の防波堤に導入されたエコシステム式工法はその考えを取り入れた ものと言えます(H19年度土木学会環境賞受賞)。また現在,高砂・あらい浜風公園の海水池,尼崎運河,尼崎港などの環境悪化現象に対しても,改善策を提 案しており,今年度施工されるものもあります。特に,尼崎運河に設置される浄化水路は世界初のもので,その効果が期待されています。他にも,味の素や日建 工学との共同研究で行っている,アミノ酸を混和させた環境活性コンクリートブロックの研究開発は,そのアイデアの斬新さからマスコミ,国内外の業界で大き く注目されています。現在,微細な付着藻類や大型のワカメといった植物の定着,成長を促進させる効果が認められており,浅場の代償材料や磯焼け対策に使え る材料になり得るのではないか?!と期待されています。さらに環境を維持管理していくための行政,市民活動の支援も積極的に行っており,徳島市・沖ノ洲海 浜,高砂市・あらい浜風公園,西宮市・御前浜,尼崎市・運河,尼崎港のそれぞれの研究フィールドで人材育成のための環境学習を行っています。特に御前浜や あらい浜風公園での学習は,本研究室の学生が主体となって進めている活動で,今では地域の住民にも頼りにされるなど,地域と共に学び,地域に育ててもらう 素晴らしい活動だと思っています。さらに,尼崎の地域や徳島市・沖ノ洲海浜では,社会実験的に気の置けない仲間と一緒になって環境・防災の面から豊かなま ちづくりを目標にした取り組みをはじめました。皆様にも機会があれば是非とも,参加していただくなど,ご支援,ご協力をいただけますようお願い申し上げま す。

今後は,これらの研究・活動成果を発展させ,恵みとを災いの自然と人間社会とが調和された海辺の地域づくりを進めていきたいと考えています。既に,

最後になりましたが,会員諸氏のますますのご健康とご発展を心より祈念申し上げます。

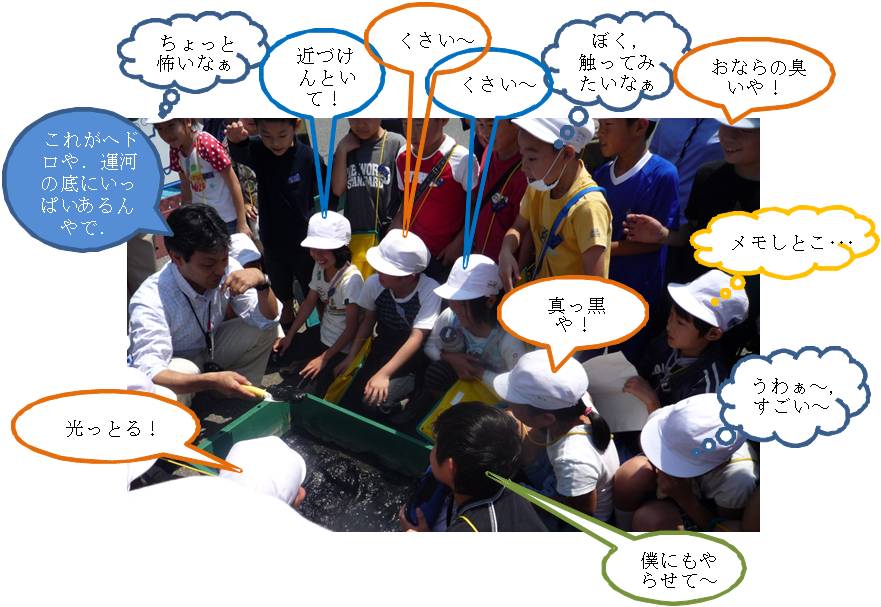

尼崎運河でのヘドロ環境学習風景

生態系管理工学研究室

生態系管理工学研究室

生態系管理工学研究室は,現在教員2名(鎌田教授,河口准教授),特別研究員2名(田代研究員,乾研究員),事務職員1名そして博士後期課程5 名,博士前期課程6名,学部生10名という体制です。生態系の保全・再生を合理的そして効果的に行っていくための手法や計画論に関する研究を,徳島そして 日本各地(沖縄,佐賀,広島,佐渡,知床等)で行っています。とくに今年からは,徳島県での「生物多様性地域戦略」の策定に向け,鎌田教授を中心に研究室 メンバーがサポートしています。市民団体や学識経験者,関係機関の有志が連携して生物多様性とくしま会議が発足,そして県内複数の場所でタウンミーティン グを行い,徳島の守りたい・利活用したい場所や生き物,伝統的な知恵や文化,保全と活用を妨げるものについて,意見や課題を抽出しています。このタウン ミーティングや生物多様性とくしま会議に,学生や院生が研究目的で参加しています。生態系を守り地域を元気にするための協働の“しくみ“と“しかけ“に関 する研究の一つです。また昨年から,私がはじめた「鮎と河川環境の関係に関する研究」では,ダムのある川,ない川から鮎を集め,食味試験による人の評価を 行い,同時に餌となる藻類や水をサンプリングして分析を行い,それらの関係性を解明する研究を行っています。鮎を食べ比べることで気づくこと,感じるこ と,そして科学的評価のすりあわせが,研究の切り口です。

昨年度は,鎌田教授が事務局長を務めた国際会議「都市における生物多様性とデザイン(URBIO(Urban Biodiversity & Design)2010,5月18-22日,名古屋市)」に,研究室メンバーも運営や準備,そして発表を通して関わりました。初めての国際学会,そして発 表ということで,英語でのポスター作成から発表練習まで準備は大変でしたが,参加した大学院生5名は無事発表を終えました。発表における質疑だけでなく, 国際会議運営の手伝いを通して,他大学の学生や,国内外の研究者と交流をもてたことは,参加した大学院生にとって貴重な経験になったと思われ,実りある国 際会議への参加となりました。

今年度は,5月に千葉で開かれた景観生態学会に,研究室から8名が参加しました。4名の大学院生がポスター発表に参加し,そのうち博士前期課程1 年の大橋君が“見事”ポスター賞を受賞しました(写真)。大橋君の研究は,“空間的階層概念に基づく湿性RDB植物の分布決定要因の抽出”で,水辺に生息 する希少な湿地性植物を対象に,日本レベル,地域レベル,マイクロハビタットレベルと空間スケールを変えて,湿地性植物の分布に影響する環境要因を抽出し たものです。田代研究員は,特別セッション:「東日本大震災復興支援」のあり方-新しい国土の計画と管理に向けて-で,“日本全国凹地マップと津波浸水被 害”についてポスター発表を行い,GISで抽出される窪地と津波浸水被害が重なることを発表し,注目を集めました。

9月には金沢で応用生態工学会が開催され,研究室から6名が参加しました。乾研究員と大学院生の1名がポスター発表,田代研究員は自由集会 で,D2の竹村君は国際セッションで口頭発表しました。そのうち乾研究員が,“見事”ポスター賞を受賞しました。乾さんの研究は,“九州における汽水性希 少ハゼ類の分布パターンと流域特性”で,膨大な野外調査の結果を基にGISを駆使して空間解析を行い,希少ハゼ類の分布パターンについて環境要因との関係 性を明らかにしています。また,竹村君は国際セッションで英語による発表でしたが,質疑応答もしっかりでき,今後の国際学会での活躍に期待がもてました。

また昨年の夏には,当研究室で氾濫原研究会 in徳島を企画しました。四国三郎(吉野川)に,徳島県内外(北は北海道,南は九州まで)から,氾濫原を対象とした研究に関わる35名の研究者が集まりま した。氾濫原研究会の特徴として,1日は室内で研究発表会,1日は現地でエクスカーションとなっており,現地を歩きながら異なる専門分野(河川工学,地形 学,植物学,生態学等)の知見を,特に若い人達が交流しながら学ぶことを目的としています。今回は,鳴門市段関のハス田における農業と環境再生の両立を目 指す田代研究員の研究紹介にはじまり,第十堰視察,鎌田教授による吉野川河川敷における外来植物の繁茂とその管理について説明があり,暑さにも負けず活発 な議論が行われました。参加した学生・大学院生は,あまりに元気な研究者(おじさん達)に圧倒されながらも,その幅広い議論を楽しんでいたようです。

当研究室では,上述したような国際学会から国内における学会・研究会そしてワークショップに,学生が参加・発表・体験する機会を数多く設けていま す。また,最近の研究室行事を振り返ると,4月に城山でお花見,5月はいちご狩りと上勝の棚田で田植え,8月には棚田の草刈り,10月に棚田の稲刈りと地 引き網などがあり,学生達は楽しみながら自然を体験しています。

研究室メンバーは日本各地の自然を訪れ,そこに住む人の生活を知り,自然の恵みを感じ,そして生態系サービスを最大限活用するための技術をみがいています。

都市・地域計画研究室

都市・地域計画研究室(旧建設3・5講座)

美土利会会員の皆様には,益々ご健勝でご活躍のこととお慶び申し上げます。都市・地域計画研究室の近況について,簡単に紹介させていただきます。

当研究室は,大学院先端技術教育部ではエコシステム工学コース政策シミュレーション工学研究室として位置づけられています。学部では,建設工学科の一研究室として,学部の教育,4年生の研究指導を行っています。

教員は,近藤光男教授,奥嶋政嗣准教授,渡辺公次郎助教の3名で,研究室には,現在,エコシステム工学コースの博士後期課程4名,前期課程11 名,建設工学科の学部4年生12名,さらに研究生1名の合計28名の学生が在籍しています。そのうち,社会人学生が3名,外国人留学生が3名となっていま す。

3名の教員は,それぞれ特色をもった研究活動や社会活動を行っています。近藤は,従来から行っている国土づくり,地域づくりを視点においた人口移 動や地域間交流に関する研究に加え,来るべき高齢社会に対応した居住環境整備や都市住民が健康で生き甲斐を持てるまちづくりに関する研究も行っています。 学会に関わる仕事も増え,日本計画行政学会,日本都市計画学会などで学術分野のみならず,運営に関する役割も担っています。社会活動については,研究室の 看板である「まちづくり」,「社会環境」といった分野の他に,「行政運営」や「教育文化政策」といった分野の仕事にも引き込まれています。自分の年回りを 考え,納得して社会貢献をしています。このような状況ですが,学生の教育と研究室での活動は最も重要と思っておりますし,やり甲斐もあります。今後も,若 い学生に囲まれて充実した日々が送れることを切に願っています。

奥嶋准教授は,交通現象解析,都市交通政策評価,まちづくりの検討などの課題について,ソフトコンピューティングなどの各種計算機技術を利用した 実証的研究を行っています。最近では,エコシステムに関して考える機会が大幅に増加し,特に地球環境問題に関心をもっています。持続可能な低炭素型交通シ ステムの構築に関して研究を進める一方で,地域活動にも参加しながら検討をしているところです。地方都市のまちづくりに関しては,地域活動のなかで実現し た「中心市街地活性化を目指した市内一律100円バス運行社会実験」についての調査分析結果に基づいて,バス交通の再生を検討しています。また,交通シ ミュレーションに関しても地域の交通計画に役立つものになるように,開発を継続しています。

渡辺公次郎助教は,GISを用いた都市計画支援システムに関する研究として,環境と防災に配慮した土地利用計画や,携帯電話やウェブサイトを用い た防災まちづくり支援システムの開発を進めています。最近では,多種多様な空間情報が容易に入手できるようになったことに加え,携帯型情報端末など新たな ICT機器の普及も進み,まちづくり支援システムも変わりつつあります。新しい技術に戸惑いながらも,これらをまちづくりに応用する研究を進めています。 教育面では,主にGISや建築分野に関する講義を担当しています。

研究成果は,国内学会はもちろん,国際会議でも積極的に発表を行っていますが,特に学生に多くの発表機会を与えることによって,活力ある研究室づくりを目指しています。

研究室活動に関するさらに詳しいことにつきましては,下記のホームページをご覧ください。

http://www.eco.tokushima-u.ac.jp/b1/

(近藤記)

維持再生工学研究室

維持再生工学研究室

美土利会会員の皆様方には,益々ご健勝のこととお慶び申し上げます.

本研究室は建設システム研究室として,平成20年度の美土利会報にて,紹介させていただきましたので,本稿ではその後の動向を中心にお知らせいたします.

平成22年3月をもって水口裕之教授が定年退職となり,4月からは上田隆雄教授が研究室を引継ぎました.研究室名は,対象とする研究テーマをより 明確に示すことを目的として,建設システム研究室から維持再生工学研究室に変更しました.さらに今年度は4月から新しく塚越雅幸助教を迎え,現在の研究室 スタッフは,上田 教授,塚越 助教と,石丸啓輔 技術職員(コンクリート研究室,地震工学研究室と兼務)の3名です.

塚越助教は建築材料,特に仕上げ材の性能評価が専門であり,東京工業大学で学位取得後,首都大学東京で特任助教としての勤務経験があります.これ までは土木系のコンクリートが研究の主体でしたが,塚越助教専門性を生かして,建築系あるいは有機系材料に関する研究も対象とすることで,土木と建築の垣 根を越えて,建設材料全般の観点から,研究を推進してまいります.まだ30歳と若く学生の良き兄貴分として研究室活性化を担っていきます.

上田教授は,本年3月に2年間の教務委員任期を終えましたが,引き続き学内の教育・研究活動に加えて,学外の委員会活動などで多忙な毎日を送って います.土木学会関係では,コンクリート委員会コンクリート中の鋼材の腐食性評価と防食技術研究小委員会(2期目)幹事長や,土木学会コンクリート標準示 方書[維持管理編]改訂部会委員などを務めています.この他にも,日本材料学会,日本コンクリート工学協会などで活動を行っていますが,今年度から2年間 は日本コンクリート工学協会四国支部の「フライアッシュコンクリートの耐久性評価に関する研究委員会」の委員長を務めることになっています.石丸技術職員 は,学科全体の仕事に加えて,3研究室の教育と研究をサポートしています.

本研究室に在籍している学生は現在,13名で,その内訳は,博士後期課程2名(社会人2名),修士課程2名(M1が1名,M2が1名),学部4年生7名(昼間コース6名,夜間主コース2名),外国人研究生1名となっています.

本研究室の最近の主な研究テーマは以下のようになっています.

・廃棄コンクリートの有効利用

・ポーラスコンクリートの生物との適応性

・コンクリートの収縮ひび割れ低減法

・フライアッシュコンクリートの耐久性評価

・高じん性セメント複合材料に関する研究

・電気化学的リハビリテーション手法

・近赤外分光法による劣化因子検出手法

・仕上材料によるコンクリートの保護効果評価

・建築多孔材料の水分吸放湿と色彩変化の検討

上記のような研究テーマを通して,建設材料の観点から,環境に配慮した持続可能な社会基盤整備のあり方,コンクリート構造物の耐久性評価,補修・補強,長寿命化などの維持管理問題に取り組んでまいります.

本研究室では,教員,学生ともに優れた研究成果を挙げるために,日夜熱心に取り組んでいますが,研究ばかりではなく,様々なレクリエーション行事を楽しんだり,コンクリート研究室と合同の飲み会も年に何回か開催され,交流も盛んです.

なお,研究室のさらに詳しいことにつきましては,下記ホームページからご覧下さい.

最後に,美土利会会員の皆様には,これまでにも増して,ご支援いただきますよう,よろしくお願い申し上げます.