地震工学研究室

地震工学研究室

大角 恒雄

東日本大震災を経験して

東日本大震災は地震工学を携わる研究室として衝撃的でした.海外の研究者から,「日本では最も懸念される災害は何か」と聞かれたところ「日本では 毎年注目される災害は異なる」と答えたことがあります.ある時は建物被害,ある時は土石流被害,ある時は火山災害が注目され,今回,津波災害一色になって いるのが現状です.災害対策にはもっと長期的な視野が必要と思われます.

また,南海地震のみが注目されていますが,研究室にあがってくる地震観測結果によると,中央構造線沿いの地震も多く発生しており,津波以外の被害が想定されます.関東では,立川断層周辺の活動が活発化しており,首都直下地震も目が離せない状態です.

今後の想定地震に関して

今回の地震災害において実際にマグニチュードM9に地震が発生したことを踏まえ,津波の想定は段階的に実施すべきで,M9による津波が襲来したときにどの程度の浸水域が発生するか発生する必要があるのではないかと考えます.ただし,M9 にすると中規模地震における被害想定・対策が見えてこないのと,設計においてはそれぞれの基準に基づいて安全率を考慮して設計されるものであるので,設計 と想定とは切り離すべきでないかと考えます.現在の南海・東南海・東海の連動に対して,想定見直しにはしっかりとした根拠の設定が必要であります.

想定を上げるのでなく,想定を超えた時にどう対応するかが重要と授業では学生に伝えています.

公開講座に関して

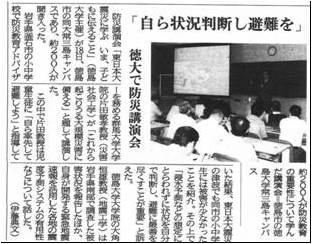

東日本大震災の津波の被害から3,000人を救った(釜石市の小学生1,927人,中学生999人のうち,津波襲来時に学校の管理下にあった児 童・生徒については,全員の無事が確認された)群馬大学広域首都圏防災研究センター長の片田敏孝先生をお招きして公開講座を徳島大学で実施しました.参加 者は250名を超え,午前中に徳島市役所で実施された講演参加者を加えると500人以上の方々が参加したこととなります.多くの新聞にも開催内容を掲載い ただきました.「想定」に対して,防災行政上の想定としては,既往最大津波を想定した防災行政では,その想定外力を超えたことに関して,「想定が甘かっ た」,「想定を見直そう」という議論となりますが,「想定外力を無尽蔵に上げることが本質なのか?」,「日本の沿岸部を全て巨大なコンクリートの壁で囲む ことを望むのか?」,「巨大な壁に囲まれた地域に住みたいと思うか?」,「投資対効果の観点で妥当な投資なのか?」がポイントです.ハザードマップに示さ れるような浸水想定区域は,あくまで防災施設を建設する際の“想定外力”であって、それ以上の災害が起こる可能性があるとして,『想定にとらわれるな』と 片田先生は結論付けました.

今後も開かれた大学として,著名人による公開講座を実施してゆきたいのですが,いくつかの“障害”があります.たとえば大学の教室を使用する場合 学生主体でなければ教室使用料が必要となることや,規定を超える謝金は大学では捻出できないため,今回は個人で費用を充当しました.個人としては年数回実 施するのは限界もあり,大学の生涯教育が要求されている社会貢献としても今後検討が必要と考えております.

徳島新聞 2011年6月19日(日)

掲載許可(2011年8月9日)