地震工学研究室

地震工学研究室

大角 恒雄

東日本大震災を経験して

東日本大震災は地震工学を携わる研究室として衝撃的でした.海外の研究者から,「日本では最も懸念される災害は何か」と聞かれたところ「日本では 毎年注目される災害は異なる」と答えたことがあります.ある時は建物被害,ある時は土石流被害,ある時は火山災害が注目され,今回,津波災害一色になって いるのが現状です.災害対策にはもっと長期的な視野が必要と思われます.

また,南海地震のみが注目されていますが,研究室にあがってくる地震観測結果によると,中央構造線沿いの地震も多く発生しており,津波以外の被害が想定されます.関東では,立川断層周辺の活動が活発化しており,首都直下地震も目が離せない状態です.

今後の想定地震に関して

今回の地震災害において実際にマグニチュードM9に地震が発生したことを踏まえ,津波の想定は段階的に実施すべきで,M9による津波が襲来したときにどの程度の浸水域が発生するか発生する必要があるのではないかと考えます.ただし,M9 にすると中規模地震における被害想定・対策が見えてこないのと,設計においてはそれぞれの基準に基づいて安全率を考慮して設計されるものであるので,設計 と想定とは切り離すべきでないかと考えます.現在の南海・東南海・東海の連動に対して,想定見直しにはしっかりとした根拠の設定が必要であります.

想定を上げるのでなく,想定を超えた時にどう対応するかが重要と授業では学生に伝えています.

公開講座に関して

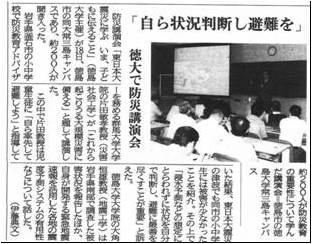

東日本大震災の津波の被害から3,000人を救った(釜石市の小学生1,927人,中学生999人のうち,津波襲来時に学校の管理下にあった児 童・生徒については,全員の無事が確認された)群馬大学広域首都圏防災研究センター長の片田敏孝先生をお招きして公開講座を徳島大学で実施しました.参加 者は250名を超え,午前中に徳島市役所で実施された講演参加者を加えると500人以上の方々が参加したこととなります.多くの新聞にも開催内容を掲載い ただきました.「想定」に対して,防災行政上の想定としては,既往最大津波を想定した防災行政では,その想定外力を超えたことに関して,「想定が甘かっ た」,「想定を見直そう」という議論となりますが,「想定外力を無尽蔵に上げることが本質なのか?」,「日本の沿岸部を全て巨大なコンクリートの壁で囲む ことを望むのか?」,「巨大な壁に囲まれた地域に住みたいと思うか?」,「投資対効果の観点で妥当な投資なのか?」がポイントです.ハザードマップに示さ れるような浸水想定区域は,あくまで防災施設を建設する際の“想定外力”であって、それ以上の災害が起こる可能性があるとして,『想定にとらわれるな』と 片田先生は結論付けました.

今後も開かれた大学として,著名人による公開講座を実施してゆきたいのですが,いくつかの“障害”があります.たとえば大学の教室を使用する場合 学生主体でなければ教室使用料が必要となることや,規定を超える謝金は大学では捻出できないため,今回は個人で費用を充当しました.個人としては年数回実 施するのは限界もあり,大学の生涯教育が要求されている社会貢献としても今後検討が必要と考えております.

徳島新聞 2011年6月19日(日)

掲載許可(2011年8月9日)

地盤工学研究室

地盤工学研究室

会員の皆様,地盤工学研究室の近況について報告させていただきます。スタッフは渦岡の他,鈴木壽准教授,上野勝利准教授,木戸崇博技術職員です。 渦岡は計算地盤工学が専門ですが,計算に興味を示す学生が少ないので現象の理解や解析モデルの開発に使うための模型実験を優先して実施しています。河川堤 防や天然ダムの越流時の破壊過程,風倒木と斜面崩壊の関連性,土構造物の地震時挙動などを調べています。鈴木先生は,不飽和土の研究を昨年から本格的に開 始されました。幸い良い学生にも恵まれ,一年で論文ネタとなるデータも得られました。今後も新たな土質試験装置の開発などを通じて,データの蓄積ととも に,「鈴木モデル」の開発を期待しております。上野先生は,地中構造物周辺の空洞による道路陥没などの問題に対して,遠心模型実験や独自に開発された水分 計などを用いて取り組んでおられます。この水分計や水位計は従来法よりも安価に計測できますので,会員の皆様におかれましても使って頂けるチャンスがある ものと期待しております。渦岡の専門が計算地盤工学ですので,両先生の実験に対する経験や技術とそれに基づくアイデアは非常に頼もしく感じており,研究室 全体の活動が個々の研究テーマの進展につながることを期待しています。木戸さんには,研究室の事務や学生実験の面倒をみていだたく傍ら,学科の教務やネッ トワークのサポートをされております。仕事は積極的ですが奥手らしく,いまだ独身ですので婚活中の方がいらっしゃいましたらご紹介お願いします。

学生は総勢25名です。社会人博士課程:1名,博士課程:1名,修士課程:9名,学部4年生:14名となっております。修士1年には同済大学との ダブルディグリー(DD)の留学生が1名おります。日本人学生の視野を広げるため,またアジアの一員として留学生を積極的に受け入れる予定です。

最後に東日本大震災への対応です。研究室では渦岡と上野先生が地盤工学会の災害調査団として何度か現地調査を行いました。調査結果は学会誌などで 報告しております。地盤工学関係では,津波による海岸堤防や河川堤防の被害,地殻変動による地盤沈降が新たなテーマとなりました。前者については堤防の越 流問題などの経験を生かして,当研究室でも取り組む予定です。後者はより深刻な問題ですが,スケールが大きいため思案中です。造成宅地の盛土崩壊や宅地の 液状化による被害について,研究は進んでおりましたが対策が追いつかず大きな被害となってしまいました。今後は安価な対策工法などの開発が進むと思われま す。また,液状化や構造物の震動による被害について,地震動の継続時間の長さや繰返し回数の多さが与えた影響さらには余震の影響を検証する必要がありま す。これも研究は進んでおりましたが,実際の被災事例が少なかったため対策などに生かせる研究成果はまだ少ない状況でした。阪神・淡路大震災以降に直下型 地震への対応が進んだように,今後は海溝型巨大地震への対応が進むものと思われます。研究以外の対応として,一昨年までお世話になった東北大への物資の支 援を地震直後に行い,最近では研究室の4年生が泥出しなどのボランティアで石巻市に出向いています。大災害に際してマスコミは降って湧いた問題のように報 道しますが,多くは予想されたものです。これまでの研究の蓄積を生かして大震災での問題をしっかり検証するとともに,被災地に対しては息の長いサポートに 努めたいと思います。会員の皆様におかれましても,美しく美味しい東北へ是非お出かけください。

(渦岡記)

徳島自動車道現場見学(2011年6月30日)

コンクリート研究室

コンクリート研究室(旧土木4講座)

美土利会会員の皆様方には,益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

現スタッフは,橋本教授,渡邉准教授,石丸技術職員(維持再生工学研究室兼務),学生24名(D1生:2名,M2生:8名,M1生:4名,B4 生:10名)です。現在のスタッフによる研究活動は,橋本教授が材料や施工をメインとしたコンクリート工学分野を,渡邉准教授が非破壊検査をメインとした コンクリートの維持管理分野を担当しております。構造物がこれまでの新規建設の時代から維持管理する時代に転換してきたことを受けて,当研究室の研究活動 をシフトさせてきております。

前回の2009年の研究室便り以降の新しい動向としては,2010年4月から,渡邉健先生が,助教から准教授に昇任されました。

2010年9月に,維持再生工学研究室の上田隆雄先生の教授昇任と併せて,ホテルクレメントにおいて昇任祝賀会が,両先生赴任後の卒業生を中心に盛大に行われました。

一昨年夏から,コンクリート研究室と維持再生工学研究室のテニス好きが集まってテニス合宿を行って,両研究室の親睦を深めております。

また,秋の研究室対抗ソフトボール大会では,久しぶりに優勝することができました。

最後になりましたが,皆様方の益々のご健康とご活躍を祈念いたします。

地域防災研究室

地域防災研究室

美土利会会員の皆様方には,益々ご健勝にて,ご活躍のこととお慶び申し上げます.

現在,当研究室は,中野 晋教授,蒋 景彩准教授,梅岡秀博技術専門職員(地域防災・都市デザイン・河川水文の3研究室を担当)の3名の教職員,博士後期課程学生7名(中国人留学 生2名,社会人5名),博士前期課程学生7名(中国人留学生1名),学部4年生7名の学生,計24名で研究・教育活動を進めています.当研究室の研究活動 は平成16年4月から学内に設置されている環境防災研究センターと深く関わっており,センター所属の粕淵義郎助教(BCP専任)と騎馬貴子技術補佐員も当 室の研究活動には欠かせない存在となっています.

2009年度の美土利会会報第37号で当研究室の様子を紹介させていただきましたが,以下は最近2年間の研究室の動向についてご報告します.

中野は,南海地震対策を中心に,地震・津波,高潮,水害の自然災害についてソフト対策を軸に研究を進めています.特に企業, 自治体,学校,医療機関,福祉施設など各種事業所の事業継続計画(BCP)の普及に力を注いでいます.その中で,日本に適した新たな危機管理手法はどうあ るべきかについて検討を行っています.BCPに関しては平成19年以降,原則として月に1度BCP研究部会を開催しています.毎月,約50名(30事業所 程度)のBCP担当者が集まり,BCPの策定方法などについて学んでいます.参加事業所や業種は年々拡大しており,県外から参加する企業も増えています. また,東日本大震災を受けて徳島大学でもBCP策定を進めることになり,このために設置された東南海・南海地震対策委員会の中核メンバーとして粕淵助教と ともに大学のBCP策定にあたる予定です.一方,「防災の常識人」の育成も大切にしている取組みで全学共通教育の中に開設した「徳島大学防災リーダー養成 講座」の運営を担当しています.この講座では「災害を知る」と「災害に備える」の2科目(各2単位)を修得した学生を徳島大学防災リーダーとして認定する ものですが,これと同時にNPO 法人日本防災士機構の防災士試験の受験資格が付与されます.この講座は徳島大学の学生だけでなく,社会人も無料で受講することができるため,社会人を含め て,毎年約100名の防災士が育っています.

学外での社会活動としては海岸4省庁による海岸における津波防災対策検討委員会,国土交通省国土技術政策総合研究所研究評価委員会,四国建設業BCP審査会,徳島県企業防災推進委員会など,国土交通省や徳島県などの委員を務めています.

蒋は地盤災害(主として斜面災害)および防災対策の研究を行っていますが,ドクターコースの学生と共に「地下鉄振動による地 盤応答および近接建物への環境インパクトの評価法」,「破砕帯地すべり調査,解析および対策工設計に関する総合的研究」,「逐次施工過程を考慮した盛土・ 切土斜面の進行性破壊解析に関する研究」,「岩盤斜面の不安定評価法に関する基礎的研究」などのテーマにも挑戦しています.

一方,学内で徳島大学大学院先端技術科学教育部国際連携教育開発センター部門員を務め,諸外国の連携大学と学術交流活動や共同研究を行っています.学外では国土交通省四国地方整備局道路防災有識者などの職務を遂行しています.

当研究室は減災の観点から積極的に災害現地調査を行っています.最近では「兵庫県佐用町豪雨災害調査」,「東京都北区堀船水害調査」,「霧島火 山・新燃岳の噴火に伴う降灰状況調査」,「中国の三峡ダム貯水池の堪水地すべり調査」,「東日本大震災現地調査」等を行っています.

宮古市宿漁港における津波高測量(2011/5/5撮影)

河川・水文研究室

美土利会会員の皆様,こんにちは.河川・水文研究室(建設2講座)です.当研究室は昨年(平成22年)11月に武藤裕則教授を迎えて新たな体制とな りました.武藤教授の人柄,経歴,研究テーマにつきましては別に自己紹介のページが設けられておりますので,そちらをお読み下さい.今回,美土利会会報が Web化されましたので,改めて研究室の歴史と現状についてご紹介したいと思います.

当研究室の源流は1969年に発足した「防災学研究室」(故 杉尾捨三郎名誉教授)です.その後1988(昭和63)年の工学部改組によって土木工学科は建設工学科に統合され,研究室の体制も小講座制から大講座制に 大きく移行しました.これにともなって研究室名称も環境整備工学講座の「河川・水文研究室」(第1期,端野道夫名誉教授)と改称しました.1998(平成 10)年には故岡部教授が「水工学研究室」を立ち上げましたので,「環境水文研究室」(端野道夫名誉教授)と改称しましたが,2008(平成20)年の端 野名誉教授の定年退職に伴って再び河川工学と水文学の2つを柱とする「河川・水文研究室」(第2期,故岡部教授)となりました.そして2010(平成 22)年11月から,現在の「河川・水文研究室」(武藤裕則教授)体制となっています.この間,平成15年の建設棟の耐震化工事にあわせて,研究室のス ペースも5階東端から4階西端に変更となりました.このようにざっと歴史を振り返りますと,概略10年ごとに大きな変化が訪れているようです.研究室の歴 史は卒業生相互を結ぶ大切な絆だと思っております.ホームページに年表形式で詳しく記しておりますので,そちらをご覧下さい.

さて,2011(平成23)年7月現在の研究室は,武藤裕則教授(水理学),田村隆雄准教授(森林水文学),梅岡秀博技術職員の3名の教職員で構 成されています.学生は大学院博士課程2名,大学院修士課程4名,学部4年生5名の合計11名です.研究室の研究テーマは長らく河川工学と水文学に関する 現地調査や模型実験,コンピュータシミュレーションモデルの開発等が主なものでしたが,今年3月の東日本大震災を受けて,他大学と協力した海水浴客の地 震・津波意識調査(武藤)や,コミュニティー主体で作る地震・津波災害避難支援マップ(田村)など,新たなテーマを始めています.また最近話題の自然エネ ルギーの利用という面では,1990年頃からの蒸発散に関する研究を基盤に「緑のカーテン」に関する研究(田村)を行っております.今年は国を挙げての省 エネが必要ということで,日本全国から本研究に関する問い合わせや資料提供の依頼が毎日のように来ています.「緑のカーテン」に関する調査研究成果(だけ でなく,その作り方も)はホームページに掲載しております.是非ご覧下さい.

美土利会の支部総会に参加しますと「知らない教員ばかりになって行きづらくなった」という声をよく聞きます.教員も研究室も随分変わりましたが, 卒業生の皆様が残された全ての卒業論文・修士論文,写真などの資料は大切に保管するだけでなく,活用させて頂いております.また1970(昭和45)年製 の実験水路や,研究室対抗ソフトボール大会で使用した木製バット,阿波踊りの締太鼓,1984(昭和59)年製のゼネラルの冷凍冷蔵庫等々,先輩方から受 け継いだ実験器具や研究室の物品もいまだ現役で活躍しております.研究室全員で皆様のお越しをお待ちしておりますので,徳島にお越しの際には是非,研究室 にもお立ち寄り下さい.

最後になりましたが,卒業生の皆様方の今後のご多幸と益々のご活躍をお祈り申し上げます.