環境衛生工学研究室

環境衛生工学研究室

上月康則,山中亮一

教員は上月康則教授,山中亮一講師で,エコシステムデザイン部門社会環境システム工学大講座に属し,大学院ではエコ システム工学コースの学生に,学部では建設工学科の学生に教育を行っています。当研究室は,村上仁士先生(現徳島大学名誉教授,徳島大学環境防災研究セン ター客員教授)から引き継いで運営しており,卒業生,修了生の数は300名を超え,毎年,同窓会を開催と同窓会誌を発行(今年度28号)するなど同窓会活 動も活発に行っています。

さて,当研究室では,村上仁士教授のころより一貫して,川や海の自然についての研究を行ってきました。恵みや時には災 いともなるさまざまな自然と人間社会が調和する方法やそれを支援する技術の開発を目的に,土木工学,生態系工学,防災工学,倫理学などの知見を援用した総 合的な研究を行ってきました。私が学生の頃から教えていただいたことは,大きな恵みを得ることばかりに目を奪われた開発や,災いを力で抑え込むような防災 対策には限界があることや,真に人間社会と自然のあり方を考えることの重要さ,難しさでした。当時,四国内で環境研究を行う土木系の研究室がここにしか無 かったのですが,当時からのこの研究の方向性は,この度の東日本大震災での地震津波をみて,正に的を射たものであったと,村上先生はじめ緒先生方の先見性 に感服している次第です。

防災研究では,約20年も前から南海地震津波の痕跡調査,測量から,津波シミュレーション,被害想定,さらに防災学 習,歴史地震津波,災害文化と四国での津波研究の魁となることを行ってきました。最近では,瀬戸内海での南海地震津波の挙動解析,防災倫理に関する論考 (本研究室のオリジナル),大学防災,津波から避難しないことの問題を扱った研究をしています。防災学習を支援してきた徳島市津田中学校が平成22年度の 1.17防災未来賞「ぼうさい甲子園」グランプリを受賞したことは大変喜ばしいことでした。一方,津波来襲時の住民行動を調査したところ,江戸や昭和時代 の頃からも,逃げない人,一度逃げても家に立ち帰る人がいて,それらの人が多数死亡していることを見出すことができました。この度の東日本大震災でも逃げ 遅れて亡くなった方が多数ありましたが,津波という自然現象を大災害にしているのは,今も昔も「自分だけは大丈夫」という過信,油断であることが大きな原 因です。また今回の震災では,避難に遅れた人を誘導していたために津波に巻き込まれ,殉職された消防,警察関係者が多くいたことは,痛ましく,言葉もあり ません。これは,まさに防災倫理の問題です。

環境保全の研究で,まず紹介するのは干潟生態系保全研究です。干潟研究では,吉野川や勝浦川の河口干潟で,月1回の生 態系調査が10年間に及んで行われ,その稀有な成果は学会でも高く評価されています。またダム河川の環境保全研究で提案した自濁現象(H20年度土木学会 論文賞受賞)は,物質循環の歪みから生じる環境悪化現象の一つで,港湾や池など人工的な環境で発生する普遍的な現象であることがわかってきました。水環境 の問題解決には,物質循環の歪を修正するような生物の住みかを設けてやればよく,川之江港の防波堤に導入されたエコシステム式工法はその考えを取り入れた ものと言えます(H19年度土木学会環境賞受賞)。また現在,高砂・あらい浜風公園の海水池,尼崎運河,尼崎港などの環境悪化現象に対しても,改善策を提 案しており,今年度施工されるものもあります。特に,尼崎運河に設置される浄化水路は世界初のもので,その効果が期待されています。他にも,味の素や日建 工学との共同研究で行っている,アミノ酸を混和させた環境活性コンクリートブロックの研究開発は,そのアイデアの斬新さからマスコミ,国内外の業界で大き く注目されています。現在,微細な付着藻類や大型のワカメといった植物の定着,成長を促進させる効果が認められており,浅場の代償材料や磯焼け対策に使え る材料になり得るのではないか?!と期待されています。さらに環境を維持管理していくための行政,市民活動の支援も積極的に行っており,徳島市・沖ノ洲海 浜,高砂市・あらい浜風公園,西宮市・御前浜,尼崎市・運河,尼崎港のそれぞれの研究フィールドで人材育成のための環境学習を行っています。特に御前浜や あらい浜風公園での学習は,本研究室の学生が主体となって進めている活動で,今では地域の住民にも頼りにされるなど,地域と共に学び,地域に育ててもらう 素晴らしい活動だと思っています。さらに,尼崎の地域や徳島市・沖ノ洲海浜では,社会実験的に気の置けない仲間と一緒になって環境・防災の面から豊かなま ちづくりを目標にした取り組みをはじめました。皆様にも機会があれば是非とも,参加していただくなど,ご支援,ご協力をいただけますようお願い申し上げま す。

今後は,これらの研究・活動成果を発展させ,恵みとを災いの自然と人間社会とが調和された海辺の地域づくりを進めていきたいと考えています。既に,

最後になりましたが,会員諸氏のますますのご健康とご発展を心より祈念申し上げます。

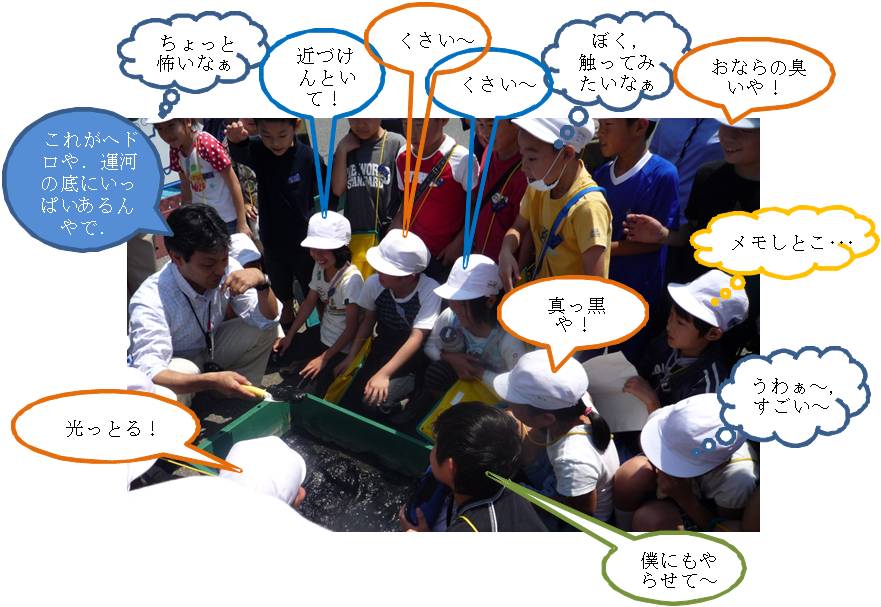

尼崎運河でのヘドロ環境学習風景